PADA awalnya adalah kemacetan. Lalu berkumpulah tiga ahli itu pada satu siang, di sebuah restoran di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010. Mereka begitu bersemangat. Wartawan diundang datang. Pada hari itu, problem macet Jakarta siap dikulik.

“Soal kemacetan bukan cuma soal teknis transportasi,” ujar Andrinof Chaniago. Dia pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Suaranya pesimis. Dia, misalnya, tak percaya solusi menambah panjang jalan, dan juga jalan tol. Mass Rapid Transit pun dianggapnya percuma.

Bagi Andrinof, akar macetnya Jakarta sederhana: pekerjaan bertumpuk di tengah kota, tapi para pekerja tinggal di tepi. Akibatnya pada siang hari, populasi di Jakarta membengkak. Kepadatan itu baru mengempis pada malam hari.

Masalahnya, di tengah kota, rumah mahal. Yang tak sanggup beli atau sewa, akhirnya menyingkir ke pinggir. Mereka baru menyerbu ke tengah kota, pada pagi dan siang hari. Di sini muncul soal lain: Jakarta tak punya alat angkut berskala besar, dan cepat.

“Lalu muncul cost of poverty,” ujar Tata Mustaya, rekan Andrinof. Tata adalah master manajemen pembangunan jebolan Universitas Turin, Italia. Pakar lainnya adalah M Jehansyah Siregar, dosen Institut Teknologi Bandung. Jehansyah adalah doktor di bidang pemukiman dari Universitas Tokyo, Jepang.

Mereka bertiga tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033.

Yang dimaksud Tata adalah orang miskin membayar lebih mahal. Kaum menengah ke bawah itu harus berjibaku melawan kemacetan. Untuk sampai ke tempat kerja, ongkos lebih banyak. Berbeda dengan kaum menengah atas, yang tinggal di tengah kota.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Yayat Supriyatna, planolog dari Universitas Trisakti, mengatakan Jakarta tak disiapkan sebagai Ibukota, dengan skala sebesar sekarang. "Pertama, yang harus diingat, kita punya Ibukota karena faktor sejarah," kata Yayat.

Pada awalnya Jakarta adalah kota dagang. Lalu, akibat dinamika sejarah politik, dia harus menampung aktivitas pemerintahan berskala besar. Lantas, yang terjadi fungsi dan peran kota itu menjadi tak jelas.

Pada era Gubernur Ali Sadikin, Jakarta pernah dibenahi. Bang Ali membentuk Perusahaan Umum PPD, sebagai badan layanan umum transportasi, dan membereskan tata guna lahan.

Tapi, akibat paradigma pembangunan Orde Baru yang sentralistis, pembenahan itu pun tak kuasa membendung arus penduduk. Jakarta diserbu pendatang baru. Beban itu baru terasa dekade belakangan. Kota ini kian macet, air bersih kurang, dan banjir kalau hujan.

"Idealnya, penduduknya hanya 4 sampai 5 juta jiwa, setengah dari sekarang," kata Yayat. Statistik terakhir mencatat penduduk resmi Jakarta lebih dari 9,5 juta jiwa.

Inilah yang diingatkan oleh Andrinof. Satu bom sosial siap meledak di Jakarta 20 tahun lagi. Kesenjangan sosial kian tajam, kriminalitas tinggi, taraf kesehatan menurun. Gangguan jiwa meningkat.

"Kalau tak ada keputusan politik untuk pindah Ibukota, kita mungkin menghadapi ledakan sosial seperti Mei 1998," kata Andrinof. Huru-hara 1998 yang menumbangkan rezim orde baru Suharto itu pun terbayang.

Tapi, pindah Ibukota, siapa suka?

Ibukota yang Lain

Nama gedung itu Tri Arga. Artinya tiga gunung. Pekarangannya membentang luas, hampir satu hektare. Ada seorang penjaga di bangunan bergaya kolonial itu. “Bung Hatta pernah berkantor di sini,” ujar Syafril, penjaga gedung itu.

Inilah gedung Istana Wakil Presiden di Bukittinggi, Sumatera Barat. Dia dikenal juga Istana Tiga Gunung, karena berada di lembah Gunung Sago, Merapi dan Singgalang. Istana itu adalah jejak sejarah, bagaimana Ibukota republik berpindah akibat dinamika revolusi.

Kala itu, Indonesia baru tiga tahun merdeka. Dua proklamator, Soekarno dan Hatta, ditahan menyusul agresi militer kedua Belanda. Pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara memimpin rapat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi.

Tapi pemerintahan itu tak berkantor di di istana itu. ”Sejumlah kota dikuasai Belanda,” kata Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas. Para pejuang republik berkumpul di banyak tempat, seperti Bidar Alam (Solok Selatan), dan Koto Tinggi (Payakumbuh).

Syafruddin bergerak, setelah Soekarno-Hatta ditangkap Belanda di Yogyakarta, pada 19 Desember 1948. Selama dua tahun lebih Soekarno-Hatta berkantor di Yogyakarta. Soalnya, politik di Jakarta kian panas setelah proklamasi kemerdekaan.

Adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan dibalik hijrahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. “Sri Sultan menyatakan Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia,” kata Suhartono, sejarawan Universitas Gadjah Mada. Di Jakarta, pertempuran sengit pecah antara pejuang republik melawan Belanda dan sekutu.

Di Yogya, pemerintahan berpusat di Gedung Agung. “Selama 3 tahun Yogyakarta dijadikan Ibukota,” ujar Suhartono. Di kota itu lah, Jenderal Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TNI pada 3 Juni 1947. Sebulan kemudian dia menjadi Pucuk Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia.

Dari Yogya, kombinasi taktik diplomasi dan militer dilancarkan. Belanda lalu mengirimkan Jenderal Spoor, yang menyerbu Yogyakarta pada agresi kedua 19 Desember 1948. Itulah saat para pemimpin republik, Soekarno dan Hatta ditangkap. Mereka dibuang Belanda ke luar Pulau Jawa, tepatnya ke Brastagi dan Bangka.

Perang baru berhenti pada 6 Juli 1949. Indonesia menang lewat jalan diplomasi. Jakarta pun kembali menjadi Ibukota.

Palangka Raya sebagai Ibukota

Tapi, status Jakarta sebagai Ibukota sempat goyang pada 1957. Saat meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya, Presiden Soekarno mengungkapkan rencana Ibukota dipindahkan ke kota itu. Palangka Raya adalah kota baru. Dia dibuka dengan membabat hutan di pinggir sungai Kahayan, Kalimantan Tengah.

Alasan Bung Karno memindahkan ibu kota ke Palangka Raya sederhana. “Daerah itu berada di tengah-tengah, sehingga tidak jauh dari pulau-pulau yang masuk dalam NKRI,” ujar Suhartono.

Apa kabar Palangka Raya sekarang? Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, menyatakan sejak dulu Palangka Raya siap menjadi Ibukota. Palangka Raya bahkan sudah didesain untuk menjadi Ibukota.

"Di Palangka Raya, ada bundaran besar mengarah ke delapan penjuru, mengarah ke delapan pulau besar di Indonesia," kata Teras Narang. Artinya, kata Teras, kota itu terletak di tengah-tengah Indonesia.

Sebagai Ibukota, Palangka Raya aman secara geologi. Ancaman gempa bumi minim. Kota itu tak seperti Jakarta yang berada di dekat patahan gempa. Kota itu juga terluas di Indonesia dengan 2.678 kilometer persegi. Luas daratan Provinsi DKI Jakarta hanya 661,52 km persegi, atau seperempat Palangka Raya.

Belakangan, gagasan pindah Ibukota ke Palangka Raya kembali mencuat. Parlemen, yang berwenang merevisi Undang-undang Ibukota, tak satu pendapat. Ketua Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan, Chairuman Harahap, setuju pemindahan ke Palangka Raya. Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo senada.

Yang berbeda, Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno. Teguh mengatakan calon Ibukota sebaiknya adalah Kalimantan Selatan. Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, Kalimantan Selatan lebih siap secara infrastruktur.

Sedangkan Andrinof Chaniago, justru menunjuk Kalimantan Timur. Menurutnya, sebuah kota baru untuk Ibukota harus dibangun di antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. “Itulah yang paling tengah,” katanya.

Andrinof mengusulkan, Ibukota baru menempati lahan yang sama sekali kosong sehingga meminimalisir biaya penggusuran, dan tingkat resistensi sosial. Dengan begitu, pemerintah leluasa mengembangkan kota baru yang siap sebagai Ibukota.

Namun seorang politisi di Komisi II, Muslim, mengusulkan sebaiknya kembali ke wacana di masa pemerintahan Soeharto. Dulu, Soeharto menyiapkan Jonggol, Bogor, sebagai pusat pemerintahan.

"Karena Jonggol masih relatif dekat (dengan Jakarta) sehingga dapat menghemat biaya pemindahan Ibukota, infrastrukturnya ada, dan lahan yang sudah dibebaskan di sana begitu luas," kata politisi Demokrat itu.

Menurutnya, sayang bila pembebasan lahan Jonggol yang telah dilakukan di zaman Soeharto, kini disia-siakan begitu saja. Alangkah baiknya, kata Muslim, bila lahan tersebut dibangun menjadi pusat pemerintahan.

Biaya membangun Ibukota

Tapi, berapa ongkos pindah ibukota? Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama sekali tak setuju pemindahan Ibukota. Menurutnya, itu bukan perkara mudah. “Butuh dana berapa? Butuh berapa kantor? Kantornya sih mudah dibikin, tapi yang susah bikin rumah,” kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, masalah Jakarta sebagai Ibukota hanya pada kemacetan. Beban sebagai pusat pemerintahan, kata Kalla, sudah berkurang di era otonomi daerah. “Jadi peranan departemen sudah tidak sehebat dulu,” katanya.

Justru karena kemacetan itulah, Andrinof menilai Ibukota harus pindah. Kerugian akibat kemacetan di Jakarta sudah parah. “Minimal Rp17 triliun per tahun,” ujar Andrinof.

Tapi, kalau pindah Ibukota, berapa ongkosnya? Andrinof dan teman-temannya pernah menyusun kertas kerja biaya pemindahan Ibukota. Angka minimum membangun sebuah Ibukota baru adalah Rp100 triliun, dengan perhitungan program berjalan tahunan.

Jika pembanguan kota baru itu butuh waktu 10 tahun, maka " Kita menyisihkan APBN Rp10 triliun untuk membangun tiap tahun," kata Andrinof. Angka Rp10 triliun per tahun itu, kata Andrinof, lebih kecil dari estimasi kerugian Jakarta setiap tahunnya akibat macet.

Kota baru ini, kata Andrinof, harus bisa memuat minimal satu juta penduduk. "Ada 400 ribu pegawai negeri sipil, dan sisanya keluarga dan kalangan swasta," ujarnya. Tentu kota itu harus punya fasilitas lengkap. Jaringan jalan, drainase, listrik, telepon, bandara internasional, dan perkantoran. Juga istana bagi presiden dan wakil.

Cara membangunnya juga bisa dihemat. Toh tak semua lembaga negara atau pemerintahan harus pindah ke Ibukota baru. Misalnya, kata Andrinof, Bank Indonesia tetap dipertahankan di Jakarta. Markas Tentara Nasional Indonesia, misalkan, bisa saja tetap di Jakarta. " Tinggal pemerintah menentukan mana yang pindah, dan yang tidak," ujarnya.

Pakar pemukiman Jehansyah Siregar, menyebutkan kota baru ini harus dibangun oleh badan negara setara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Badan inilah melakukan perencanaan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.

“Sekarang tinggal kemauan politik Presiden. Mau atau tidak melakukannya,” kata pengajar di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung itu.

Laporan Eri Naldi (Bukittinggi) | KDW (Yogyakarta)

Sumber : http://sorot.vivanews.com/news/read/168052-siapa-suka-pindah-ibukota

Langganan:

Posting Komentar (Atom)

STUDY TATA RUANG

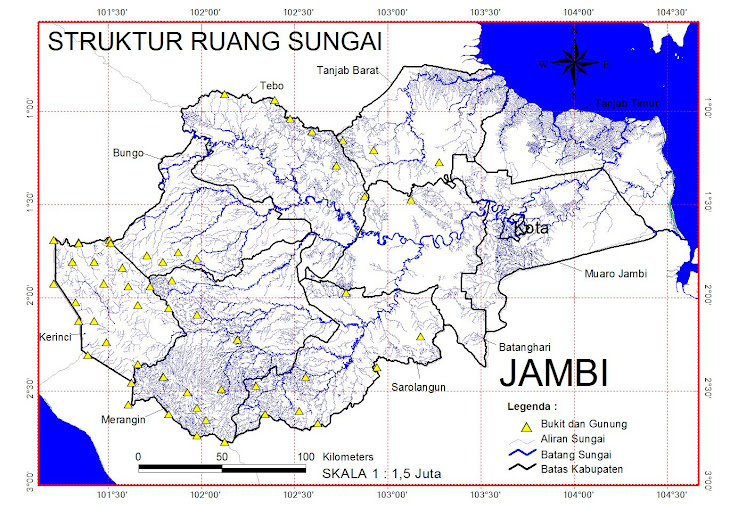

Struktur Sungai

-

Perlindungan Lansekap Ekosistem Bukit Tigapuluh dan Koridornya Yang Potensial Melalui Pengelolaan Kolaboratif Dan Partisipatif Dalam Upaya ...

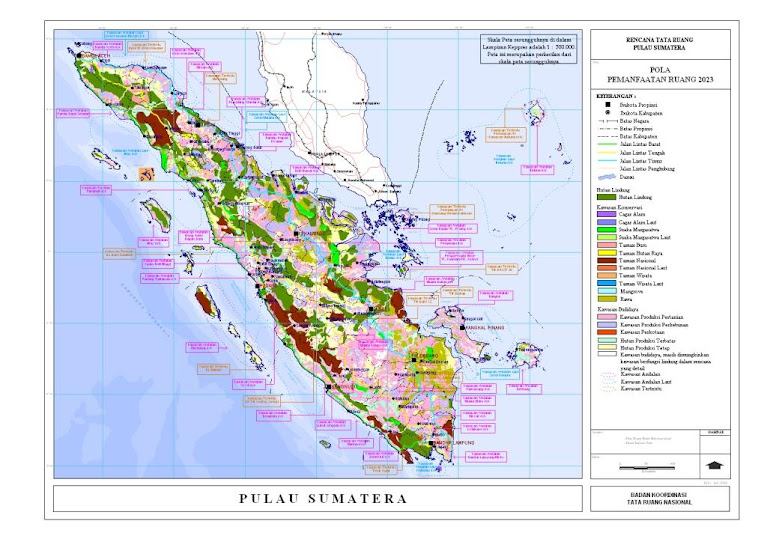

POLA RUANG SUMATERA

Kec. Jambi Selatan - Kota Jambi

BERHALE ISLAND

ISI IDRISI TAIGA

Desa Batu Kerbau - Kab. Bungo

PERATURAN TATA RUANG

DOWNLOAD PETA-PETA

Labels

Study Tata Ruang

(6)

Geospasial

(3)

PETA RTRW

(3)

PERDA RTRW

(2)

Peta Taman Nasional Bukit 30

(2)

Gunung Kerinci

(1)

Perencanaan Wilayah dan Kota

(1)

Peta Administrasi

(1)

SPASIAL

(1)

TANYA-JAWAB

(1)

TNBT

(1)

UU No 4/11 Informasi Geospasial

(1)

COMMUNICATE

+62 812731537 01

Tidak ada komentar:

Posting Komentar